病院紹介

医療安全推進室

当院における医療安全の基本的な考え方

医療安全の推進は、病院の理念を達成し質の高い医療を提供するための最も重要な課題です。安全で質の高い医療を提供することは、全ての医療従事者の責務であり、病院全職員一人ひとりが医療安全の必要性・重要性を自分自身の課題と認識し、最大限の注意を払いながら医療業務を遂行しなければなりません。

また「人間はエラーを犯す」という観点に立ち、個人の責任追及ではない医療安全管理システムの問題としてとらえ、医療事故というかたちで患者さんに実害を及ぼすことのないように、医療安全管理体制の確立を図り、組織横断的な活動を取り込むことを基本としています。

医療安全推進室

病院長直属の組織として病院全体の安全管理を行っています。組織横断的に活動し患者さんの安全確保に取り組むとともに病院全体の安全活動の推進を図ることを目的に平成19年9月より設置されました。

平成24年5月新病院に移転後、『医療安全推進室』と名称が変更になりました。患者さんに安心して医療を受けていただくように、活動をしています。

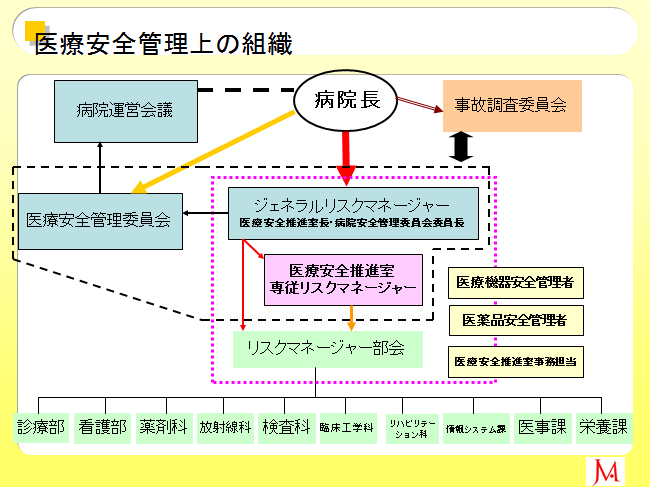

医療安全管理体制

組織図

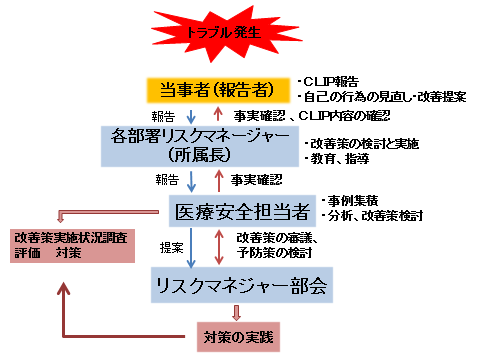

事例分析から評価(PDCAサイクル)

※CLIP報告システム

医療事故が発生したとき、現場のスタッフがヒヤッとしたりハッとしたりした事例に遭遇したとき、報告制度に基づき報告を行い医療安全推進室が管理します。その報告をもとに原因や問題点を分析し、医療事故が発生しないようなシステム作りを行っています。

RM業務内容

- CLIP報告の整理、分析、対策立案

- 院内の医療安全に関する各種手順や基準の定期的見直し

- 安全管理に係る各部門との連絡調整に関すること

- 各部門との連携を図り医療安全確保の為の対策実施状況を確認し、評価すること

- 医療安全対策の推進に関すること

- 院内各部署、スタッフへの医療安全に関する支援、連携

- 院内リスクマネージャー部会の運営(2回/月)

- 院内、院外研修会

医療安全管理に関する会議・委員会・研修会

| 医療安全管理 委員会 |

毎月第1木曜日 | GRMを委員長に院長、各部長、医療安全管理者を委員とし、毎月1回定例で会議を開催しています。組織全体の安全管理の在り方について検討し、決定事項について指導をおこないます。全職員対象の医療安全研修案の検討を行っています。 |

|---|---|---|

| リスクマネージャー 部会 |

毎月第1、3水曜日 | 専従リスクマネージャーを委員長に各部署の医療安全推進者を部員とし、部会を開催しています。CLIP報告から各部署に関連する事象を分析し、それぞれの専門職、部署の特殊性を効率よく医療安全に取り入れた対策の検討を行っています。 |

| 医療安全 パトロール |

偶数月 第1水曜日 |

各部署リスクマネージャー数人でチェックリストを用いて院内をラウンドしています。実際の現場を確認し結果をリスク部会で検討し、パトロール通信として現場へフィードバックしています。 |

| リスクタイム | 各部署2回/随時 | 各部署の事例を部署リスクマネージャーが中心となりスタッフで問題点、対策を検討しています。 |

| 医療安全研修 | 随時 | 年2回以上の全職員対象の研修 新人職員研修、薬剤関連、KYT研修等を適宜実施しています。 |

活動内容

- CLIP報告の分析と集計

- 各部署訪問しCLIP報告内容の事実確認と現場調査

- 部署リスクタイムへの参加

- 安全防止対策の実施状況の確認と評価

- 看護部ミーティング、合同会へ参加し看護部と情報交換

- 院内医療安全広報誌『ひやり・はっと』の発行

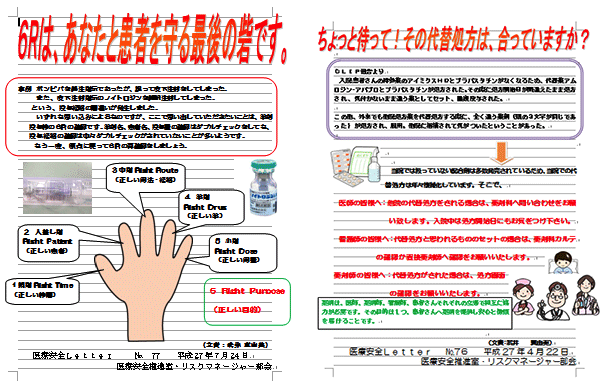

- 『安全レター』の発行

- 各部署へのラウンド

- 医薬品安全管理者、医療機器安全管理者、よろず相談担当者との情報交換

- 感染制御担当・感染管理認定看護師と情報交換

平成27年度 第2回 医療安全研修会

今回の医療安全講演会は、リスク部会による「寸劇」を行いました。

テーマは、「コミュニケーションエラーによるインシデント事例」です。

エラー事例から、どのようにコミュニケーションをとっていったらよいのかを名俳優陣?が演じてくれました。最後に、皆で円陣を組みタッチ&コールを実践しました。タッチ&コールは、指差し唱和の一種です。メンバー間で手を重ねてスキンシップを図ることにより、メンバーの一体感・連帯感を盛り上げ、チームワークづくりに役立つ手法を言われています。

安全レター

ひやり・はっと

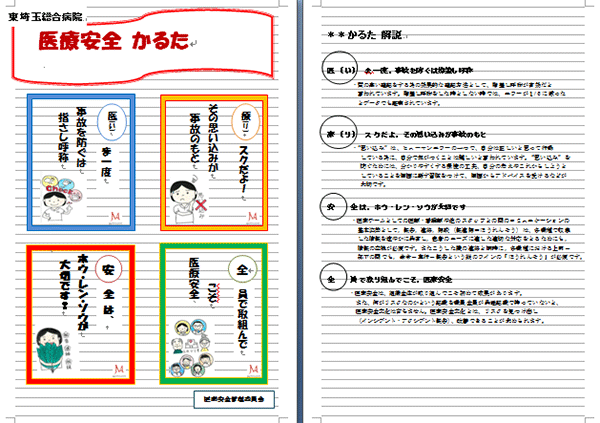

医療安全かるた

医療安全は、全職員が参加することに意義があります。そこで、今年全職員から医療安全標語を募集しました。その中から、選ばれた標語と職員が描いた絵をもとに「医・療・安・全」から始まる「かるた」を作成しました。

患者さんへのお願い

当院では、様々な医療安全の取り組みを行っています。

いうまでもなく、医療は患者さんのために行うものです。その主役である患者さんが医療に参加することで、より安心して医療を受けていただくことができます。

以下の取り組みに、ご協力をお願いいたします。

お名前の確認

当院には、似た名前の方、同姓同名の患者さんが多くいらっしゃいます。

医師・看護師をはじめとした病院の職員が、診察・処置・手術・採血を含む諸検査などを行う際には、患者さんの名前をフルネームでお呼びし、患者さんご本人にも名前をフルネームで名乗っていただいております。

リストバンド装着

患者さんひとり一人を正しく確認するために、すべての入院患者さん、外来化学療法を行う患者さんにお名前と生年月日の入ったリストバンドを装着していただいております。

バーコード認証システム

リストバンドには、患者さんの情報が入力されたバーコードが印刷されています。点滴の際にはバーコードを読み取ることにより患者誤認を防止しています。

転倒・転落防止

入院生活を送る病院環境は、普段過ごされている住み慣れた環境とは大きく異なります。生活環境の変化に病気、怪我による体力、運動機能の低下が加わり、思いがけない転倒・転落が起きることがあります。

入院時に、これまでの転倒歴や自宅での環境などを教えていただき、看護師が転倒についての対策をたてさせていただいています。その中の一つで、今年度リスクマネジャ‐部会にて、転倒転落防止のために入院時に一部の患者さん向けに動画を作成しました。入院時に見ていただけるようにしています。

【転倒・転落事故防止 第9カ条】

- 第1条 慣れたころ初心に帰ろう2と4週

- 第2条 早朝と夕、転びやすいぞ、魔の時間

- 第3条 トイレ・部屋・転倒頻発 気をつけよう

- 第4条 装具装着キッチリと、それは転ばぬ先の杖

- 第5条 物をとる、しっかり近づき踏ん張って

- 第6条 車椅子、位置とブレーキ、足のせ台

- 第7条 オーバーテーブル、杖の代わりと過信せず

- 第8条 濡れた床、よく見て、転びの誘い水

- 第9条 職員を呼ばない遠慮は自転ぶもと

お薬の確認

外来診察後、退院時にお薬を受け取る患者さんは、必ずお名前、薬の種類、投薬日数を確認していただき、間違い、不足がないことをどうかその場で確認下さい。

そのため、薬剤受け渡し窓口には確認スペースを設けてありますのでご活用下さい。

お薬手帳は1冊に

今、お飲みになっているお薬について、病院ごとではなく患者さん一人に一冊のお薬手帳でご自分の服用している薬を把握しましょう。また、入院時や外来診察時にお薬手帳を持参することで患者さんと医療者の双方が正確に薬を把握することに役立ちます。

※当院薬局では、希望の方にお薬の名前が入ったシールをお渡ししております。